Фасадом называется ограничительная поверхность архитектурного объекта, чаще всего вертикальная. Его воздействие определяется величиной и общей формой, строительным и видимым материалом наружных поверхностей, расположением, размером и контуром пролетов и рельефом. В качестве рельефа выступают горизонтальные и вертикальные разделительные элементы, в том числе карниз, фриз, лизена (лопатка), опора, пилястра или ниша. Свободно стоящие перед наружной стеной контрфорсы, колонны и аркады (ряды арок), а также глубокие лоджии способствуют созданию второй как бы «прозрачной» оболочки фасада. Выразительность фасада усиливают также выступающие части здания, эркеры, наружные лестницы, разнообразные плоскостные и скульптурные орнаменты, живопись и скульптура.

В народной архитектуре редко использовалась дорогостоящая облицовка фасада: здесь ощущается влияние строительного материала и технологии. Цвет и форма природного камня и кирпича, перевязочные швы, венцы срубов и балки фахверков только в отдельных местах покрывались облицовкой — гонтом, штукатуркой, обшивались досками или шифером. Оформление фасада монументального сооружения с древнейших времен являлось основным делом архитектора.

Большой художественный опыт имелся уже тогда, когда в период господства Каролингов в Средней Европе началось каменное строительство. Архитектурные мотивы античности, начиная с эпохи Ренессанса, были постоянно используемой копилкой архитектурных форм. Римские архитектурные формы служили для романского периода не только примером, но даже использовались для украшения фасадов и интерьеров. Маленькие полуциркульные окна и скромные декоративные украшения придавали романским фасадам довольно простой внешний облик, хотя в рейнский романский период использовались такие формы, как фриз, декоративные аркады и карликовые галереи.

В готический период фасады храмов, а также главные фасады ратушей уже отличались пышностью оформления. В каменных и кирпичных сооружениях господствовало вертикальное членение. Алтари соборов окружала вертикально ориентированная система контрфорсов и аркбутанов. Заметно стремление к симметрии в культовых зданиях, в то время как в светских зданиях преимущество отдавалось асимметричным композициям, о чем свидетельствует вид позднеготического двора замка Альбрехтсбург в Мейсене.

Исследуя руины античного Рима, архитекторы итальянского Ренессанса обратились к величественным дворцовым фасадам с горизонтальными членениями, влияние которых стало ощущаться в Северной и Средней Европе в XVI в. Однако только после Тридцатилетней войны в Германии итальянские и французские образцы заняли господствующее положение. Фасады контрреформаторских церквей напоминали о своем иезуитско-римском происхождении, как и фасады замков, скопированных во многих деталях с резиденции Людовика XIV в Версале.

Для периода барокко стали характерны не только помпезные симметричные и большие ордера, но также анфилады с изломанными карнизами и разорванными фронтонами. Заимствованные после 1770 г. сначала из римской, потом из греческой античности, фасады периода классицизма противопоставлялись фасадам барокко; аркады и колоннады были в это время самыми предпочитаемыми мотивами в декорации. Их ясность и достоинство растворились в богатстве форм периода историзма и совершенно исчезли в мягких формах стиля модерн, однако в начале XX в. опять побудили архитекторов к подражательству.

Несмотря на все эклектические и экспрессионистские течения, в качестве современной формы утвердились рационалистические фасады из стали, железобетона и стекла, поскольку эта форма наиболее соответствовала промышленному способу производства современных сооружений.

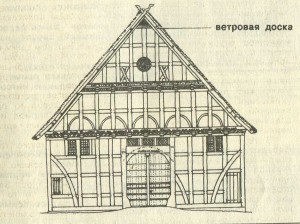

Флапе в Вестфалии, северо-западный немецкий дом зального типа, построен в 1616 г., перестроен в 1782 г. (согласно обмерам 1959 г ) за уличным фасадом шириной 10,4 м каркасной конструкции слева расположена конюшня, справа — коровник. Ворота ведут непосредственно в большие сени, к задней части которых примыкают жилые помещения. Нижние обвязки верхних этажей каркаса украшены резными надписями.