2.2.2. Трубы по номинальным давлениям следует выбирать в зависимости от назначения трубопроводной системы (холодное или горячее водоснабжение, технологические трубопроводы), рабочего давления, температуры и агрессивности транспортируемой среды.

2.2.3. Рабочее давление в трубопроводной системе следует определять на основании гидравлических расчётов пластмассовых трубопроводов по методике Свода правил «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» СП 40-102-2000, а именно:

Величину удельной потери напора на трение i следует определять по формуле Дарси-Вейсбаха:

(1)

где λ — коэффициент сопротивления по длине трубопровода;

v — скорость течения жидкости, м/с;

g — ускорение свободного падения, м/с²;

d — расчётный (внутренний) диаметр трубопровода, м.

Коэффициент сопротивления по длине трубопровода равен:

где в — число подобия режимов течения жидкости, равное

(3)

где ![]() — фактическое число Рейнольдса;

— фактическое число Рейнольдса; — число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области сопротивлений;

— число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области сопротивлений;

ν — коэффициент кинематической вязкости жидкости, м²/с;

Кэ — коэффициент эквивалентной равномернозернистой шероховатости полипропиленовых труб; Кэ = 0,00002 м.

Примечание: При в > 2 следует принимать в = 2.

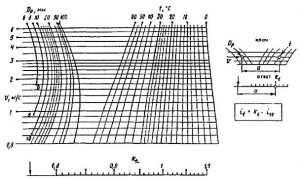

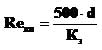

2.2.4. Для приближенных расчётов допускается пользоваться номограммами (рис. 2.2.1, 2.2.2), построенными под руководством проф. Г.С. Хованского; для более точных расчётов — таблицами прил. 3. Номограмма (рис. 2.2.1) и таблицы рассчитаны при Кэ = 0,00002 м, температуре воды +10 °С (ν = 1,31•10-6 м2/с) и внутреннем диаметре труб, равном наружному диаметру минус две толщины стенки. Номограмма (рис. 2.2.2) дает возможность определить коэффициент пересчета потерь напора, определенных для воды с t = +10 °С, на другую температуру.

Номограмма (рис. 2.2.1) построена для случая, когда расчётный диаметр Dp изменяется непрерывно. Она состоит из параллельных логарифмических шкал Dp, q, v и 1000i10, где i10 = hдл/l — удельная потеря на трение при транспортировке воды с температурой 10 °С, hдл — потери напора на трение в трубопроводе длиной 1.

Номограмма на рис. 2.2.1 предназначена для случая, когда 6 ≤ Dp ≤ 100 мм.

Нахождение v и 1000i10 производится одним наложением линейки: прикладываем край линейки к заданным точкам шкал Dp и q и в точках пересечения края линейки со шкалами v и 1000i10 читаем ответы.

Для определения поправочного коэффициента Кt к 1000i10 при транспортировке воды с температурой, отличной от 10 °С, служит циркульная номограмма (рис. 2.2.2) для случая, когда 6 ≤ Dp ≤ 100 мм.

Способ пользования этой номограммой следующий. Значение Кt находится по заданным значениям величин v, Dp и t путем откладывания циркулем или измерителем отрезка, равного данному (см. ключи пользования на номограмме).

Номограмма состоит из бинарных полей (v, Dp и t) с общим семейством параллельных прямых v и расположенной на прямой Кt фиксированной точкой, отмеченной стрелкой, и ответной шкалы Кt.

Пример. Определить значения v и i в трубе из полипропилена с расчётным диаметром Dp = 20 мм при q = 0,7 л/с и t = 45 °С.

По номограмме (рис. 2.2.1) одним наложением линейки находим, что значениям Dp = 20 мм при q = 0,7 л/с отвечают значения v = 2,25 м/с и 1000it = 350, т.е. i = 0,35. Обращаемся к номограмме на рис. 2.2.2. Помещаем одну ножку циркуля в точку пересечения линии Dp с пометкой Dp = 20 мм и прямой v с пометкой v = 2,25 м/с, а другую — в точку пересечения линии t с пометкой t = 45 °С и прямой v с пометкой v = 2,25 м/с. Не меняя раствора циркуля, одну его ножку помещаем в фиксированную точку, а другую — на шкалу Кt, где читаем ответ: Кt = 0,88.

Вычисляем it по формуле it = Кti10 = 0,88•0,35 = 0,308. Итак, v = 2,25 м/с, it = 0,308.

2.2.5. Потери напора в местных сопротивлениях определяются по формуле:![]()

(4)

где ξ — коэффициент местного сопротивления.

Значения коэффициентов местных сопротивлений, рекомендуемых НИИМосстроя, представлены в табл. 2.2.1.

Рис. 2.2.1 Номограмма для определения потерь напора в трубах диаметрами 6 — 100 мм

Рис. 2.2.2 Номограмма для определения Кt при расчёте труб диаметрами 6 — 100 мм

Таблица 2.2.1

Коэффициенты местного сопротивления соединительных деталей

| № п/п | Название деталей | Значение коэффициента ξ |

| 1. | Муфта под сварку | 0,25 |

| 2. | Переход под сварку | |

| — на один диаметр; | 0,55 | |

| — на два диаметра | 0,85 | |

| 3. | Угольник 90° под сварку | 2,0 |

| 4. | Тройник равнопроходный под сварку | 1,5 |

| 5. | Тройник равнопроходный под сварку (на один диаметр) | 4,2 |

| 6. | Угольник 90° с переходом на резьбу | 2,2 |

| 7. | Т ройник с переходом на резьбу | 0,8 |

| 8. | Муфта с переходом на резьбу | 0,4 |

| Примечание. При гидравлических расчётах внутренних систем водоснабжения допускается суммарно учитывать местные сопротивления в количестве 30 % от потерь напора на трение. | ||

2.2.6. Расчёт линейных температурных деформаций ∆l (мм) трубопроводов из PP-R следует выполнять по формуле:

∆l = 0,15•I•∆t,

(5)

где l — длина трубопровода между неподвижными опорами, м;

∆t — разность температур воды в трубопроводе при эксплуатации и температуры воздуха при монтаже трубопровода, °С;

0,15 — коэффициент теплового расширения полипропиленовых труб, мм/м°С.

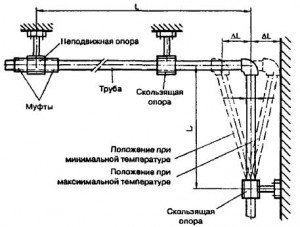

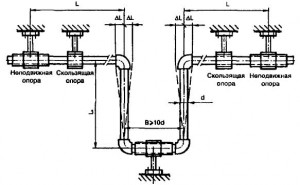

2.2.7. Для компенсации линейных изменений трубопровода следует использовать его естественные «Г»-, «Z»-, «П»-образные повороты или специально их устраивать, если прямолинейный участок достаточно длинен (рис. 2.2.3, 2.2.4).

Рис. 2.2.3 «Г»-образный элемент трубопровода

Рис. 2.2.4 «П»-образный элемент трубопровода

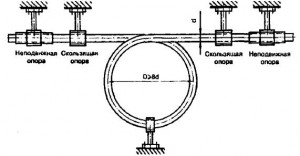

Рис. 2.2.5 Петлеобразный компенсатор

2.2.8. Длину lk плеча компенсатора следует определять по формуле:![]()

(6)

где d — наружный диаметр трубопровода, мм;

∆l — определяется по формуле (5), мм.

2.2.9. Для компенсации линейных удлинений, помимо компенсаторов, перечисленных в п. 2.2.7, применяются также петлеобразные компенсаторы (рис. 2.2.5).

2.2.10. Крепление трубопровода к несущей конструкции (стене, колонне) выполняется с помощью скользящих и неподвижных («мертвых») опор.

Скользящей называется опора, фиксирующая трубопровод, но не препятствующая его осевому перемещению; неподвижной — опора, не позволяющая трубопроводу перемещаться в точке крепления.

Конструкции скользящей опоры (одинарной и двойной) представлены в разделе 2.4 настоящего «Руководства по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб».

Неподвижная опора устраивается из той же самой скользящей опоры, зажатой между двумя муфтами, или между двумя соединительными деталями (например, между двумя тройниками), или между соединительной деталью и муфтой. Допускается также устанавливать скользящую опору между лепестками из полипропилена, специально навариваемыми на трубу по окружности. Неподвижная опора может быть выполнена также с помощью металлического хомута с резиновой или пластмассовой прокладкой, одеваемого на муфту. Хомут обжимает муфту с помощью одного или двух болтов. Конструкции хомутов приведены в разделе 2.4 настоящего «Руководства по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб».

2.2.11. Расстояния между скользящими опорами на горизонтальном трубопроводе из PP-R следует принимать по табл. 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Расстояния между скользящими опорами на горизонтальном трубопроводе из PP-R (размеры в мм)

| Наружный диаметр трубопровода | Трубопровод холодной воды | Трубопровод горячей воды |

| 16 | 500 | 500 |

| 20 | 600 | 550 |

| 25 | 750 | 650 |

| 32 | 900 | 750 |

| 40 | 1050 | 850 |

| 50 | 1200 | 1000 |

| 63 | 1400 | 1150 |

| 75 | 1500 | 1250 |

| 90 | 1600 | 1400 |

| 110 | 1700 | 1500 |

2.2.12. Расстояния между скользящими опорами на вертикальных участках водопроводов следует принимать на 10 % больше значений, приведенных в табл. 2.2.2.

2.2.13. Запорную и водоразборную арматуру следует жестко закреплять к строительным конструкциям.

2.2.14. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.

2.2.15. При параллельной прокладке трубы из PP-R следует располагать ниже труб отопления и горячего водоснабжения, но выше труб канализации. Расстояние в свету в обоих случаях должно быть не менее 100 мм. Расстояние в свету между пересекающимися трубопроводами должно быть не менее 100 мм.

2.2.16. В местах прохода через строительные конструкции стен и перегородок полипропиленовые трубы следует прокладывать в футлярах или гильзах из металла, пластмассы, пергамина, рубероида и т.п., не препятствующих осевому перемещению трубопровода и защищающих его поверхность от повреждения рваными краями цементно-песчаного раствора. Кроме того, футляры должны препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

В местах прохода полипропиленовых трубопроводов через перекрытия, в тех случаях, когда это возможно, их следует прокладывать в гильзах, металлических или пластмассовых, внутренний диаметр которых на 20 — 30 мм превышает наружный диаметр трубопровода. Этот зазор следует заполнять мягким негорючим материалом, не препятствующим осевому перемещению трубопровода. Верхний конец гильзы должен выступать над перекрытием на 30 — 50 мм.

В тех случаях, когда в перекрытии предусмотрен монтажный проём для прохода нескольких трубопроводов и установить гильзу не представляется возможным, допускается трубы обернуть пергамином, рубероидом, толью и т.п. материалами, а затем заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия. Концы такого футляра должны выступать за края перекрытия не менее чем на 10 мм. Такую конструкцию следует считать скользящей опорой.

Во всех случаях места прохода стояков через перекрытия следует заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия.

2.2.17. Запрещается располагать в гильзе стыковые соединения трубопроводной системы, как разъемные, так и неразъемные.

2.2.18. Трубопроводы следует прокладывать, как правило, в местах, обеспечивающих их защиту от механических повреждений (шахтах, штрабах, каналах и т.п.). В этом случае оптимальный способ прокладки полипропиленовых трубопроводов, как горизонтальных, так и вертикальных, — их укладка «змейкой».

При невозможности скрытой прокладки трубопроводов их следует защищать от механических повреждений и от огня.

Примечания.

1. Подводки к санитарно-техническим приборам допускается прокладывать открыто.

2. Допускается укладка полипропиленовых трубопроводов в слой бетона, цементного или цементно-песчаного раствора. Однако не рекомендуется располагать в этом слое сварные соединения и запрещается — резьбовые; в противном случае к резьбовым соединениям должен быть предусмотрен доступ.